信楽焼について

信楽は周囲を山で囲まれた地形、古琵琶湖層の粘土など、焼物づくりに適した条件が揃い、また京都や大阪に近かったため、鎌倉中期から今日までの長きにわたり、「信楽焼」の産地として生業が営まれてきました。

生活雑器から建築材、また全国的にも有名な信楽焼たぬきの置物など、さまざまな陶器製品が作られています。

まちなかには窯元や登り窯の遺構など、陶器産業のまちならではの風景があります。

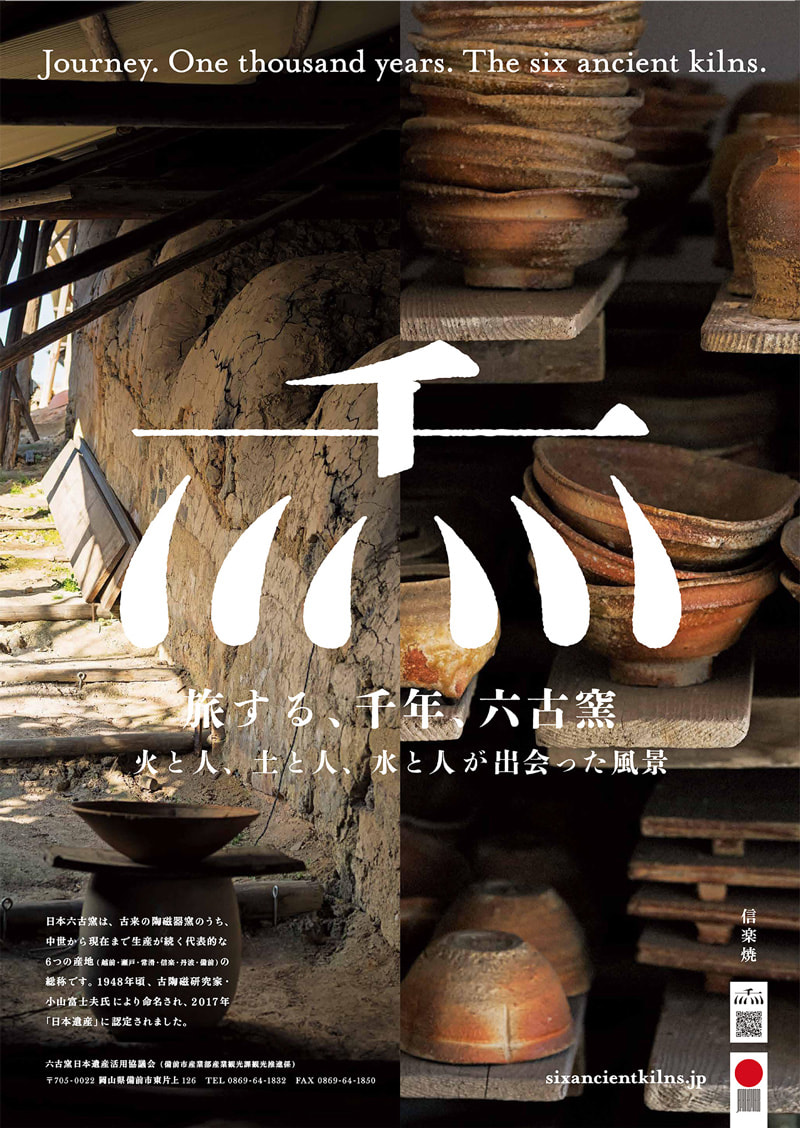

日本六古窯について

日本六古窯(にほんろっこよう)は、信楽を含む六つの中世に生まれ現代まで継続している焼き物の産地をさします。

六古窯の産地は良質の陶土に恵まれ、陶工たちは長い時間をかけ「土」を育て「やきもの」を創り出してきました。

日本のやきものの伝統と文化を今に伝える六古窯は、日本遺産として認定されています。

日本六古窯の産地

越前(福井)・瀬戸・常滑(愛知)・丹波(兵庫)・備前(岡山)・信楽(滋賀)

信楽焼たぬきについて

昭和26年(1951年)、昭和天皇が信楽に行幸された際、地元では日の丸を持たせた大きな信楽たぬきの置物でお出迎えしました。

その光景を目にした昭和天皇が、「幼なとき 集めしからに懐かしも しがらき焼の狸をみれば」と歌を詠まれたことが全国に信楽たぬきが知られるきっかけとなったといわれます。

その後、「八相縁起」が広まり、信楽たぬき=縁起物というイメージが幅広く定着していったようです。